In guter Gesellschaft

Zum Tod von Péter Esterházy (1950-2016)

Die Frage nach einem Leitmotiv in einem derart opulenten Werk wie jenem Péter Esterházys ist absurd. Aber wenn es so etwas wie ein Lebensthema von Esterházy gab, dann war es die immer wieder erneuerte Selbstbefragung nach dem Verhältnis zwischen dem Individuum und der Gesellschaft. Nicht dass dieses Thema – sagen wir seit Perikles – sonderlich neu wäre. Aber es war Péter Esterházy vorbehalten darauf eine Antwort anzubieten, wie dieses Verhältnis zu praktizieren sei, die verblüffend naiv scheint, jedoch – von ihm praktiziert – äußerst effektiv und erkenntnisreich war: Die Freundlichkeit im Kostüm der Höflichkeit.

Diese prinzipielle Höflichkeit, selbst und gerade auch in den widrigsten Umständen, hatte mindestens zweierlei zur Folge: Erstens erwehrte sich Péter Esterházy damit diesen Umständen und ihren Verursachern, indem er sie letztlich nicht Besitz nehmen ließ von seiner Person. Und zweitens beraubte seine Höflichkeit die Umstände und ihre Verursacher ihrer selbstzugemessenen Bedeutung und enthüllte sie als das, was sie war, nämlich als Wichtigtuerei. Diese prinzipielle Höflichkeit stand also nicht im Widerspruch zu seinem exakten Urteilsvermögen und seiner unbezweifelbaren Haltung, die er an den Tag und die Öffentlichkeit legte sobald Grundsätze europäischer Zivilisiertheit in Frage gestellt wurden. Ein Trottel bleibt ein Trottel, auch wenn man ihm höflich begegnet.

Mit dieser Höflichkeit begegnete er auch der wohlmeinenden Vereinnahmung. Gefragt, ob er sich anlässlich seiner Rede zur Eröffnung der Frankfurter Buchmesse 1999 mit Ungarn als Gastland als Repräsentant seines Heimatlandes verstehe, hielt Esterházy fest: „Es interessiert mich nicht. Nicht weil ich bescheiden wäre, sondern weil mich die Arbeit am Schreibtisch vor derart große Probleme stellt, dass ich ausschließlich damit befasst bin. Wenn mich die Arbeit auffrisst, wird es völlig uninteressant, ob ich repräsentativ bin“ (Lehmann, 1999).

Seine Höflichkeit hatte aber auch eine andere, mindestens so wichtige Aufgabe. Sie ermöglichte es ihm Menschen kennenzulernen – und damit die Geschichten, die eigentlich die Menschen ausmachen. Seine Präsenz dabei war ausschlaggebend für das Gelingen einer solchen Geschichte. Eine kleine Anmerkung, ein erstaunter Geschichtsausdruck, eine verblüffte und ungläubige Verneinung, die er sogleich wieder mit der Bitte um Ausführung austarierte („Nein, wirklich?“) reichten aus, damit sein Vis-à-vis die feinsten Geschichten aushob, das absonderlichste Gerücht preis gab, auch die doofsten Kalauer für einen Moment lang auslüftete. Man kann das leicht als Spaß am Tratsch abtun, doch das war es nicht.

Péter Esterházy konnte (bei aller Höflichkeit) unwirsch auf mitteleuropäische und donaumonarchistische Anspielungen seiner Person reagieren. Aber die Anfertigung eines Geschichtengeflechts an einem unter spontanen Umständen geglückten Nachmittag im Kaffeehaus ist einfach eine sehr mitteleuropäische Angelegenheit, die sich in Kenntnis aller Klischees eben am Besten als „Schmähführen“ beschreiben lässt. Eine zentrale Qualität des Schmähführens ist die Beiläufigkeit. Einleitende Personenbeschreibungen, ausführende Handlungsstränge und abschließende Pointen müssen mit Natürlichkeit und der daraus sich ergebenden Eleganz ausgeführt werden, gerne verziert durch eine Andeutung, vertieft durch eine Ausschweifung und veredelt durch ein Wortspiel. Aufgesetzter Humor, aufdringliche Zuspitzungen und zwingende Schlussfolgerungen verbieten sich also von selbst. In Wahrheit (dazu später mehr) bildet die Beiläufigkeit die Funktionsweise des menschlichen Denkens mit ihren Inspirationen und Assoziationen sehr viel lebhafter ab als jede noch so präzise Schilderung mit dem Charme einer Handlungsanleitung. In diesem Sinne war die Literatur von Péter Esterházy beiläufig, also zutiefst menschlich.

Eine weitere Eigenschaft des Schmähführens ist die Unmöglichkeit der angemessenen Reproduktion. Deswegen verzichte ich auf die entsprechenden Beispiele und schildere hier nur meine erste und meine letzte Begegnung mit Péter Esterházy. Dazwischen liegen 27 Jahre.

Im Juni 1989 nahm ich mit einer Kollegin an einer Konferenz der US-amerikanischen Wheatland Foundation in Budapest teil. Schriftstellerinnen und Verleger aus Ost und West diskutierten das Thema „Mitteleuropa“, was vom Korrespondenten der New York Times fest verspottet wurde: Der Begriff beschreibe „an informal federation of losers, of nations or individuals who have been deprived of autonomy or sense of importance, condemned to live on memories” (Kamm, 1989). Esterházy repräsentierte (ob er wollte oder nicht, und er wollte nicht) gemeinsam mit Péter Nádas jene damals jüngere Generation ungarischer Schriftsteller, die sich jeder Vereinnahmung verweigerten, indem sie auf ihre Wahrnehmungen und Äußerungen als Individuen beharrten. Während Esterházy and Nádas auf dem Burgberg von Buda auf ihrer Individualität bestanden, wurden drüben in Pest die fünf Helden des Aufstands von 1956 mit einem Staatsakt gewürdigt und deren Särge in Ehrengräbern beigesetzt. Mit einem sechsten Sarg sollten die namenlosen Opfer geehrt werden. Ein junger Redner nutzt die Gelegenheit für seine Zwecke, indem er die Metapher umdeutet: „Tatsächlich hat 1956 die Ungarische Sozialistische Arbeiterpartei uns – die Jugend von heute – ihrer Zukunft beraubt. In diesem sechsten Sarg liegt also nicht nur ein namenloser Toter, sondern unsere nächsten 20 oder mehr Jahre.“ Der Name des Redners war Viktor Orbán (nach Ittzés, 2005, S.9).

Was Esterházy aber für die Dauer des erstes Gesprächs bei einem zufälligen Kaffee in einer Konferenzpause und dann für ein erstes, dann ein zweites Abendessen in Runden von wechselnder Größe und Zusammensetzung interessierte, waren wir als Personen, waren unsere Geschichten, unsere Verhältnisse (und ein wenig das Verhältnis zwischen meiner Kollegin und mir), die er nebenbei (oder beiläufig) mit seinen Erfahrungen und denen seiner Familie verglich und kontrastierte. In diesen Tagen, in denen die Begriffe von Gesellschaft, Masse und Legitimation wenn nicht neu entscheiden, dann neu verhandelt wurden, ließ sich Esterházys Haltung so beschreiben: Wenn schon Gesellschaft, dann bitte als Individuum in guter Gesellschaft.

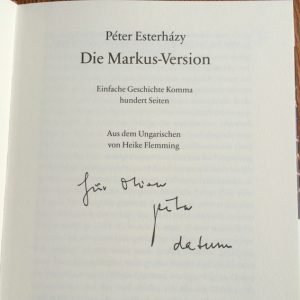

Die letzte Begegnung ereignete sich im April dieses Jahres anlässlich der Präsentation seines Buchs „Die Markus-Version“ in der Akademie der Künste in Berlin. Sigrid Löffler führte ein außerordentlich kenntnisreiches Gespräch mit Péter Esterházy. Er schien mir gelassen und heiter. Zwei oder dreimal nahm er Löffler mit einer zarten Bemerkung auf den Arm, und sie ließ ihn gewähren. Seine Erkrankung war bekannt, seinen Zustand behielt er für sich. Während er nach dem Gespräch im Vortragssaal Bücher signierte, informierte ein Mitarbeiter der Akademie die Gäste in der Bar, dass sie das Haus bis auf weiteres nicht verlassen könnten. Ein Bombenalarm zwinge die Polizei dazu, den Pariser Platz zu räumen. Und tatsächlich, vom Balkon der Akademie aus bot sich ein stilles, schönes Bild. Der sonst von Touristinnen, Schnickschnack-Händlern und Demonstranten gegen oder für jedwedes Recht und Unrecht bevölkerte Platz vor dem Brandenburger Tor lag da ausnahmsweise in aller Ruhe, nur in der Mitte begutachteten ein paar Polizisten einen verdächtigen Gegenstand.

Wir aber, die Besucherinnen und Besucher der Veranstaltung, waren in dem Gebäude festgesetzt. Und wie in Budapest 27 Jahre zuvor, fand sich um Esterházy, der nach der Signierstunde zu uns gestoßen war, eine gescheite und entspannte Runde zusammen, deren Mitglieder von ihm bei Bedarf mit einem beiläufigen „Ihr kennt euch?“ einander vorgestellt wurden. Die orts- und genreüblichen Blender hatten an diesem Abend frei. Stattdessen standen da Menschen beisammen, die Esterházy maßgeblich begleitet hatten wie sein Lektor Delf Schmidt und seine vielleicht strengste Übersetzerin Terézia Mora. Während vor der Tür also eine Botschaft des heutigen Wahnwitzes überbracht (und bald als Fehlalarm erkannt) wurde, entschärfte die Runde in der Akademie die unabweisbare Realität seiner Erkrankung und der entsprechenden Prognose mit ein wenig Wein (auch er), beiläufig geführten Gesprächen und ein paar gut gesetzten Pointen. Kein Platz für Sentimentalitäten und Wehleidigkeiten, aber viel Raum für Würde und Gelassenheit und die Eleganz des selbstbestimmten Individuums in guter Gesellschaft.

Schließlich. Vielfach ist nun der erste Satz seiner „Harmonia Caelestis“ als Kern von Esterházys Poetologie beschrieben worden: „Es ist elend schwer zu lügen, wenn man die Wahrheit nicht kennt.“ Die großen Lügner der Gegenwart scheinen Péter Esterházy zu widerlegen: Alle lügen sie mit großer Leichtigkeit. Je dreister desto lieber, je unglaubwürdiger desto lauter, je gemeiner desto besser. Der Widerspruch ist aber leicht auflösbar: Ja, sie lügen erfolgreich, aber nicht weil sie die Wahrheit so gut kennen, sondern weil ihnen die Wahrheit egal ist. Eigentlich ist ihnen alles egal außer die Verwirklichung ihrer Machtphantasien, die von der Kompensation ihrer narzisstischen Kränkungen und den individuellen Verlust- und Vereinsamungsängsten vieler Menschen genährt werden, denen die Lügner als Schutz vor einer vermeintlichen oder übertriebenen Gefahr die Zugehörigkeit zu einer diffus-nationalen, ethnisch determinierten Gemeinschaft einreden.

Esterházy hat darauf mit der ihm eigenen Höflichkeit reagiert; zuletzt bei dem Begräbnis von Imre Kertész im April, wo er sich „über das Gedränge, das am Bettrand des Sterbenden plötzlich geherrscht“ hatte, wunderte (Breitenstein, 2016). Ein beiläufiger Satz über die Lügner und ihrem mangelnden Respekt vor dem Individuum in seiner letzten Stunde, fast ganz zum Schluss.

Péter Esterházy starb am 14. Juli 2016 an den Folgen einer Krebserkrankung.

***

Breitenstein, A. (2016) „Das große Nein. Abschied von Imre Kertész in Budapest” in Neue Zürcher Zeitung, 25. April 2016 [online] http://www.nzz.ch/feuilleton/abschied-von-imre-kertesz-in-budapest-das-grosse-nein-ld.15875 (abgerufen am 16. Juli 2016)

Esterházy, P. (2001) Harmonia Caelestis, aus dem Ungarischen von Terézia Mora, Berlin Verlag, Berlin

Esterházy, P. (2016) Die Markus-Version, aus dem Ungarischen von Heike Flemming, Hanser Berlin, Berlin

Ittzés, G. (2005) „Ritual and National Self-Interpretation: The Nagy Imre Funeral“ in Religion and Society in Central and Eastern Europe, Volume I, Zagreb, Institute for Social Research [online] http://www.rascee.net/index.php/rascee/article/view/26/7 (Abgerufen am 28. Oktober 2015)

Kamm, H. (1989) “Writers, Meeting in Budapest, Warm to a Concept” in New York Times, 22. Juni 1989 [online] http://www.nytimes.com/1989/06/22/books/writers-meeting-in-budapest-warm-to-a-concept.html (abgerufen am 28. Oktober 2015)

Lehmann, O. (1999) „Ein schlechter Satz ist eine Sünde. Interview mit Péter Esterházy“ in profil (Ausgabe 42) vom 11. Oktober 1999.

***

Eine leicht gekürze Fassung des Textes wurde in der Wiener Zeitung vom 23./24. Juli 2016 veröffentlicht; hier die Links zum Artikel im Blatt und zur online-Ausgabe