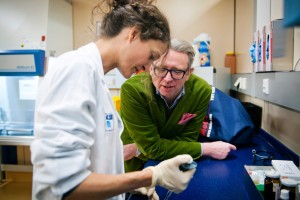

AIDS verläuft in unseren Breiten nicht mehr tödlich und die Therapie ist aus medizinischer Sicht mit der Diabetes-Behandlung vergleichbar. Diese Entwicklung ist der AIDS-Forschung zu danken. Eine Impfung oder gar Heilung sind trotzdem nicht in greifbarer Nähe. Woran das liegt, erklärte mir die Wiener Dermatologin Dr. Katharina Grabmeier-Pfistershammer in dem Interview, das ich für das Life Ball Magazin 2015 geführt habe. Die Fotos stammen von Stefan Knittel, Sonja Burger hat mich bei dem Interview unterstützt. Hier entlang zum Interview im Layout: Life Ball Magazin 2015

AIDS verläuft in unseren Breiten nicht mehr tödlich und die Therapie ist aus medizinischer Sicht mit der Diabetes-Behandlung vergleichbar. Diese Entwicklung ist der AIDS-Forschung zu danken. Eine Impfung oder gar Heilung sind trotzdem nicht in greifbarer Nähe. Woran das liegt, erklärte mir die Wiener Dermatologin Dr. Katharina Grabmeier-Pfistershammer in dem Interview, das ich für das Life Ball Magazin 2015 geführt habe. Die Fotos stammen von Stefan Knittel, Sonja Burger hat mich bei dem Interview unterstützt. Hier entlang zum Interview im Layout: Life Ball Magazin 2015

Oliver Lehmann: Ich habe vor 25 Jahren die amerikanische Schriftstellerin Susan Sontag interviewt, die gerade den Essay „AIDS and Its Metaphors“ veröffentlicht hatte. In dem Interview vertrat sie die damals völlig verrückte These, dass AIDS eines Tages so gut behandelbar sein wird wie Diabetes. Heute, ein Viertel Jahrhundert später: Ist die AIDS-Forschung eine Erfolgsgeschichte der Wissenschaft?

Grabmeier-Pfistershammer: Ja. Denn wahrscheinlich existiert keine Krankheit, bei der die Prognose in so kurzer Zeit derart grundlegend geändert werden konnte. Von todbringend und unabänderlich hin zu einer zwar nicht heilbaren, aber gut behandelbaren chronischen Erkrankung. Rein medizinisch gesehen ist sie mit Diabetes vergleichbar. Beim Erstgespräch mit dem Patienten versuchen wir auch, zu vermitteln, dass jemand mit einer rechtzeitig diagnostizierten HIV-Infektion, sofern er sich einer geregelten, medizinischen Betreuung unterzieht, eine weitgehend normale Lebenserwartung haben kann wie ein nicht-infizierter Mensch. Die Stigmatisierung ist hingegen nicht mit Diabetes vergleichbar. Bei HIV wird man nur selten bedauert, sondern da heißt es „selber schuld“. Das ist das größte Handicap.

OL: Im ersten Stadium der Forschung ging es darum, den Krankheitsverlauf zu verlangsamen oder zu stoppen. In der Medizin spricht man von „Chronifizierung“. Was gilt in der AIDS-Forschung als derDurchbruch?

GP: Die hochaktive antiretrovirale Therapie, eine Kombinationstherapie aus mindestens drei antiretroviralen Medikamenten. Und Mitte der 1990er gelang mit Protease-Inhibitoren erstmals eine langfristige Senkung der Viruslast. Was die Therapie angeht, war das sicher der Einschnitt in der HIV-Geschichte. Anfangs bedeuteten all diese Therapien jedoch, dass man täglich mehrere Tabletten in exakten zeitlichen Abständen einnehmen musste. Diese hatten Nebenwirkungen, die ein normales Leben unmöglich machten. Bei der zweiten Entwicklungswelle handelte es sich bereits um Therapien, die mit einem normalen Lebensstil kompatibel waren. Aktuell zielen Entwicklungen auf bessere Verträglichkeit: Gibt es Nebenwirkungen, zum Beispiel die Niere betreffend? Kann ich die Wirkung der Medikamente so weit modifizieren, dass sie Niere oder Knochen schont?

OL: Ist das im Moment die Hauptrichtung der Forschung?

GP: Nebenwirkungen, Verträglichkeit und die Vereinfachung der Einnahme sind derzeit die ganz großen Themen. Die virologische Effizienz wird ja vorausgesetzt und das Niveau ist mittlerweile sehr hoch und somit war das in den letzten Jahren kein Hauptziel. Trotzdem müsste noch mehr gehen, weil die unvollkommene Beseitigung oder Unterdrückung der Virenlast die Entzündungsreaktion, die mit HIV verknüpft ist, bis zu einem gewissen Grad bestehen lässt. Das erklärt die Langzeitfolgen. Wie man die erhöhte Häufigkeit, etwa von Tumoren oder kardiovaskulären Erkrankungen normalisieren kann, tritt jetzt mehr in den Vordergrund der Forschung.

GP: Nebenwirkungen, Verträglichkeit und die Vereinfachung der Einnahme sind derzeit die ganz großen Themen. Die virologische Effizienz wird ja vorausgesetzt und das Niveau ist mittlerweile sehr hoch und somit war das in den letzten Jahren kein Hauptziel. Trotzdem müsste noch mehr gehen, weil die unvollkommene Beseitigung oder Unterdrückung der Virenlast die Entzündungsreaktion, die mit HIV verknüpft ist, bis zu einem gewissen Grad bestehen lässt. Das erklärt die Langzeitfolgen. Wie man die erhöhte Häufigkeit, etwa von Tumoren oder kardiovaskulären Erkrankungen normalisieren kann, tritt jetzt mehr in den Vordergrund der Forschung.

OL: Die Medizin hat heute vieles unter Kontrolle. Lohnt es sich für die Forschung, weiter in die Verbesserung der Behandlung oder gar Heilung zu investieren?

GP: Auf jeden Fall. Ein Leben ohne Abhängigkeit von Medikamenten ist etwas, wovon jeder chronisch Kranke träumt. Zwar können wir dem Patienten heute sagen, dass er eine weitgehend normale Lebenserwartung hat, wenn er die Therapie korrekt befolgt. Dennoch bedeutet das für einen heute 25-jährigen, dass er fünfzig, sechzig Jahre lang Tabletten nehmen muss, um dieses Alter zu erreichen. Hören sie auf, kehrt das HI-Virus zurück. Eine neue Entwicklung sind Depotpräparate, ähnlich wie die Dreimonatsspritze zur Verhütung. Das steckt noch in den Kinderschuhen, wäre aber ein weiterer Schritt in Richtung Normalisierung. Dies wünscht sich auch die Wissenschaft.

OL: Was sind derzeit aus wissenschaftlicher Sicht die größten Herausforderungen?

GP: Was die Eradikation betrifft, haben wir das Problem der Reservoirs, wohin sich die HI-Viren verkriechen und dort nicht erreichbar sind. Bisher gibt es keinen Ansatz die Zellen ausreichend zu aktivieren, und damit die „Tarnkappe“ dieser Zellen zu lüften, um sie für das Immunsystem sichtbar zu machen und so eine Elimination dieser Schläferzellen zu bewirken. Das bevorzugte Ziel wäre natürlich eine komplette Ausrottung aller Zellen, die Erbinformation von HIV in sich tragen, was letztendlich einer wirklichen Heilung entspräche. Das ist zurzeit zumindest noch unrealistisch, weil wir gar nicht wissen, wo und in welchen Zellkompartimenten HIV sich überall aufhält und ob all diese Zellen gleich sichtbar und damit angreifbar gemacht werden können. Ein anderer Ansatz wäre dass das Immunsystem so weit umerzogen wird, dass es die Kontrolle der Virusreplikation selbst übernehmen kann. Dies entspräche einer funktionellen Heilung – HIV ist zwar immer noch im Körper, aber soweit reduziert, dass die Langzeitkontrolle durch ein geschultes Immunsystem selbständig erfolgen kann und keine klassische HIV-Therapie mehr nötig ist.

OL: Wie verlässlich sind Meldungen über Heilungen?

GP: Es gibt einen einzigen geheilten HIV-Patienten, nämlich den US-Amerikaner Timothy Ray Brown, bekannt als „Berliner Patient.“ Bei ihm wurde 2006 eine akute myeloische Leukämie festgestellt; im Rahmen der Behandlung wurde bei ihm letztendlich eine allogenen Stammzelltransplantation vorgenommen. Es waren glückliche Umstände, die es gestatteten diesem Patienten Stammzellen zu verabreichen, die nicht nur mit ihm kompatibel sind, sondern darüber hinaus auch eine seltene Genvariante tragen, die den meisten HI-Viren das Andocken unmöglich macht. Auch nach Absetzen der HIV-Therapie kam es damit nicht mehr zu einem neuerlichen Wiederauftreten von HI-Viren. Das ist allerdings aufgrund der Komplexität kein universell anwendbares Therapiekonzept.

GP: Es gibt einen einzigen geheilten HIV-Patienten, nämlich den US-Amerikaner Timothy Ray Brown, bekannt als „Berliner Patient.“ Bei ihm wurde 2006 eine akute myeloische Leukämie festgestellt; im Rahmen der Behandlung wurde bei ihm letztendlich eine allogenen Stammzelltransplantation vorgenommen. Es waren glückliche Umstände, die es gestatteten diesem Patienten Stammzellen zu verabreichen, die nicht nur mit ihm kompatibel sind, sondern darüber hinaus auch eine seltene Genvariante tragen, die den meisten HI-Viren das Andocken unmöglich macht. Auch nach Absetzen der HIV-Therapie kam es damit nicht mehr zu einem neuerlichen Wiederauftreten von HI-Viren. Das ist allerdings aufgrund der Komplexität kein universell anwendbares Therapiekonzept.

OL: Wäre es verwegen, auf Heilung zu hoffen?

GP: Ich glaube, dass man sich immer Hoffnung machen sollte, aber mit Augenmaß. Es wird daran gearbeitet und viele haben ein Interesse daran. Aber einem Patienten zu versprechen, dass er in zehn Jahren geheilt werden kann, das würde ich nicht wagen.

OL: Würde in dem Moment, in dem es eine HIV-Impfung gibt, auch die Stigmatisierung verschwinden?

GP: Vermutlich dann, wenn wie etwa bei Mumps jedes Kind geimpft werden kann, wodurch die Angst wegfällt. Wir haben zwei Phänomene, die parallel existieren: Während in der Hochrisikogruppe die Angst vor der HIV-Infektion aufgrund der guten Therapie nicht mehr so enorm ist, begegnet die „Normalbevölkerung“ der Erkrankung oft fast paranoid. Mit der Botschaft, dass sich alle schützen können, könnte es tatsächlich zu einer Entstigmatisierung kommen.

OL: Wo sollte die klassische AIDS-Aufklärung heute ansetzen?

GP: Ein großes Problem sind die sogenannten late presenter, also Personen, bei denen die HIV-Infektion erst sehr spät diagnostiziert wird. In diese Gruppe fallen vermehrt Menschen aus Hochprävalenzländern bzw. auch deren Partner, aber ebenso Menschen in der zweiten Lebenshälfte. Man kann nie zu alt sein, um sich mit HIV anzustecken. Diese Gruppe hat ein viel höheres Risiko, dass sie undiagnostiziert bleibt: Sie sieht sich selbst nicht und wird von anderen nicht als Risikogruppe wahrgenommen; sie macht keinen HIV-Test und bekommt auch keinen angeboten. Problematisch an den spät diagnostizierten Patienten ist, dass die Immunsuppression meist bereits weit fortgeschritten ist, beziehungsweise sogar AIDS ausgebrochen ist.

OL: Inwieweit hat die Forschung am HI-Virus andere Bereiche, etwa die Immunologie oder Serologie beeinflusst?

GP: Alterung und Erschöpfung des Immunsystems wären wahrscheinlich nicht so intensiv erforscht worden, gäbe es nicht HIV. Immunosenescence, das ist das (vor)gealterte Immunsystem, hat massive Impulse aus der HIV-Forschung erhalten. Hätte man sich nur das Immunsystem eines 80-jährigen angesehen, wäre das nicht „sexy“ genug gewesen. Insofern ist es sicher so, dass HIV der immunologischen Forschung einen Schwung versetzt hat. Und in der Virologie hat man sich intensiv mit Aspekten wie der viralen Latenz und Integration befasst, die ohne HIV weniger Interesse geweckt hätte.

OL: Gibt es in der HIV-Forschung einen Bereich, der sie immer wieder überrascht und fasziniert?

GP: Ich bin Immunologin und finde es nach wie vor cool, was das Immunsystem kann, oder auch nicht. Es ist jedes Mal faszinierend, dass unsere Immunzellen in der Lage sind, auf verschiedenste Antigene zu reagieren. Diese Vielfalt oder Modulationsfähigkeit durch die Rekombination von unterschiedlichen Genabschnitten eine letztendlich maßgeschneiderte Immunantwort zu bewerkstelligen ist für mich einfach ein geniales Konzept.

OL: Das klingt nach lebenslangem Lernen.…

GP: Oder „trial and error“. Im Prinzip ist es das, was unser Immunsystem macht. Was passt, überlebt und wird gepusht.

Dr.in Katharina Grabmeier-Pfistershammer

ist Dermatologin an der Universitätsklinik für Dermatologie an der Med Uni Wien. Für ihre Forschung zu einem Oberflächenantigen in stammzelltransplantierten Patienten erhielt sie im Dezember 2009 den Unilever-Dermatologenpreis der Österreichischen Gesellschaft für Dermatologie und Venerologie. Die Expertin für Immun-Dermatologie begann 2006 als Assistentin an der Universitätsklinik und zeigte schon früh sowohl klinisches als auch wissenschaftliches Engagement im HIV Bereich der Abteilung, dessen Leiter Oberarzt Dr. Armin Rieger ist, der diesen Bereich aufgebaut hat.

Oliver Lehmann ist Vorsitzender des Klubs der Bildungs- und WissenschaftsjournalistInnen und Organisator des Wiener Balls der Wissenschaften (Nächster Termin: 30. Jänner 2016, Wiener Rathaus)

Mitarbeit: Sonja Burger